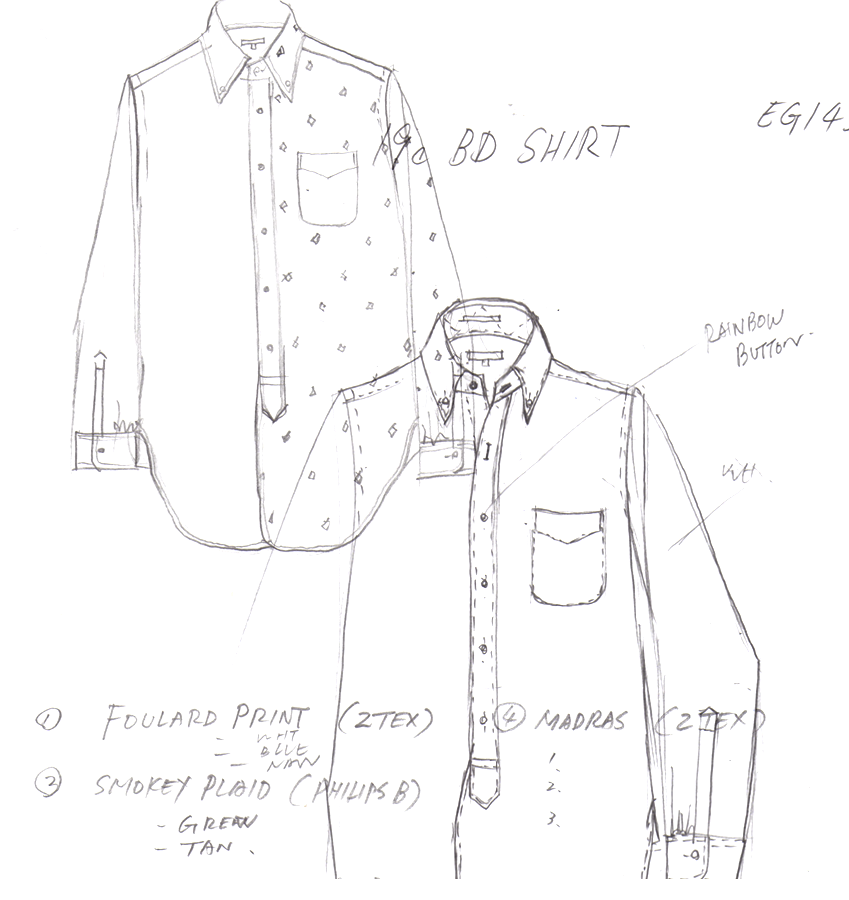

長谷川昭雄(以下H): ネペンテスのアイテムは割とベーシックですよね。ベーシックなものを元に、色々とこだわったディティールを持ったものへと仕上げているアイテムが多いと思うんです。その中でも、よりベーシックなものということでボタンダウン(以下BD)シャツを取り上げてみたのですが。

鈴木大器(以下D):一番最初に作ったのがBDシャツだったね。まだサンフランシスコいたころに始まったから。そのころはENGINEERED GARMENTSの構想も全くないころで。オーダーメイドのカスタムメイドのシャツを作る良い工場がニュージャージーにあって、そこを知り合いのデザイナーとかが使ってたんだけど。ある時連絡があって、潰れそうだと。「助けてくれ、なんか作ってくれ、仕事がなくて困ってる」ってことだったので、ああそうか、じゃあ頼もうかと。

工場の人に、何か古いシャツがあったらそれを今の時代に合わせて作り直して作ってみたいんだって話したら、その人が

「19世紀に作られたシャツがあるよ、見に来れば?」というので、見に行ってみたのが最初のきっかけだったね。

H: へえ。そんなきっかけで始まったんですね。

D: そのシャツは、バンドカラーで所謂プルオーバーで。俺も清水さんもその手のやつを色々アレンジしてやってたと思うんだけど。古いシャツのバンドカラーってほら、バンドカラーだけど本当言うとデチャッタブルカラーって言って、あれに固い付け襟を付けるやつが多いんだけど。そういう古い本当にシャツがあって。面白いなと思ったけど、それをそのままやると凄い着づらくて。フィットとか今の時代には全く合わないもんだったから。ディティールだけ少しアレンジして、自分たちが一番馴染みがあるのがBDのシャツだったんで、BDに置き換えて作ろうということで最初サンプルを作ってもらったんだよね。

H: ふうん。

D: それがあがってきてなんとか試行錯誤っていうか修正を加えて、まあこれでいいんじゃないっていうのを

「NEPENTHES NEW YORK」ってレーベルで作ったのが最初かな。だからEGとかの前に、その「NEPENTHES NEW YORK」っていうレーベルが最初あったんだな。

青柳徳郎(以下T): その時期はまだ、そういうオリジナルブランドとかあんまりうちでやってないときでね。ほとんどがまだインポート物の時代だったんだけど。

H: へえ。なるほど。

D: でもほら、一度92年くらいに「OPUS」ってラインをやってみたり、その後ジーンズだけとか、軍パンもやったかな。なんかそういう単品のオリジナルみたいなのはやってたよね。だから今考えれば、このBDシャツが生まれたのも、その流れだったんだな。その頃だから、「NEPCO」のアイテムとか。そういう単品のオリジナルアイテム。要するに、ブランドを作るんじゃなくて、ここではこういうシャツ作れるな、じゃあそれにはうちのレーベルを付けよう、みたいな感じのやり方をやってたんだよね。これもその流れで、たまたまアメリカのオフィスがサンフランシスコからニューヨークに戻ると、それにはニューヨークにお店を出すっていう前提があって(※旧NEPENTHES NEW YORK)、その店で扱う商品にはお店のオリジナルのレーベルを付けたい、ということで始まったのが、このBDシャツ。徳郎もNYに来た頃で。

T: そうそうそう。

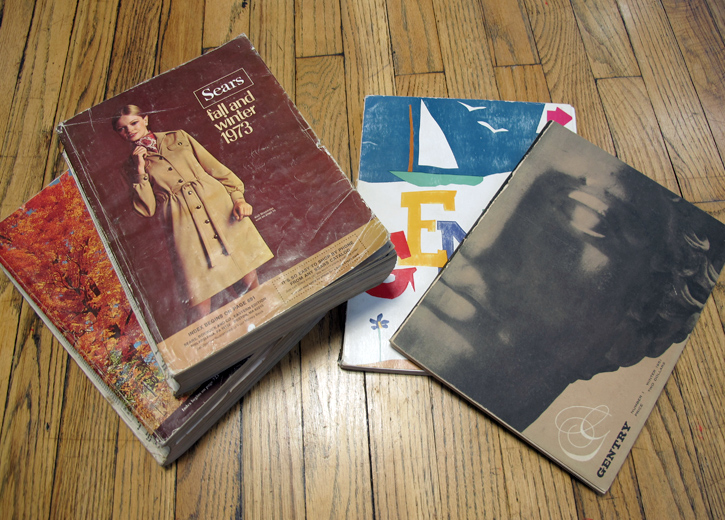

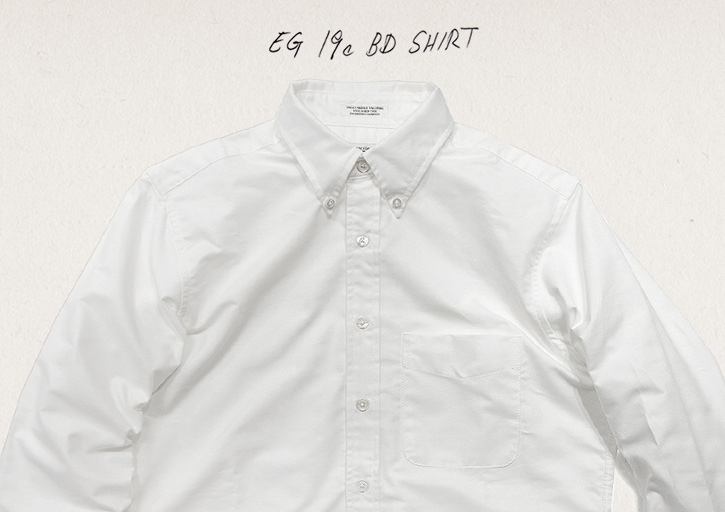

これが19世紀シャツ! 様々な改良を経て現在のシルエット、ディテールに至る。EGを代表するアイテムであり、大器さんの自信作。

「NEPENTHES NEW YORK」レーベル時代の19thシャツ。この時代は身幅も超デカかったとか。

H: へえー。その当時のものと、今定番でお店で展開しているBDシャツで、形はどういうふうに違うんですか?

D: かなり変わったね。ディティール的にはほぼ一緒なのね。BDで。フロントは昔のブルックス(ブルックス・ブラザーズ)みたいにこうラウンドしているやり方。一番変わったのはフィットだね。

H: うーん。もっと太かったんですか。

D: そうだね。もちろん幅がもっとあって袖も太くて、丈も長くてって感じかな。前はだって、ここのとまりからこっからボトムがこのくらいあったから。

H: ほとんど空いてるような。それはやっぱり、19世紀のシャツのモチーフが残ってたんですね。

D: かなり変わったね。ディティール的にはほぼ一緒なのね。BDで。フロントは昔のブルックス(ブルックス・ブラザーズ)みたいにこうラウンドしているやり方。一番変わったのはフィットだね。

H: うーん。もっと太かったんですか。

D: そうだね。もちろん幅がもっとあって袖も太くて、丈も長くてって感じかな。前はだって、ここのとまりからこっからボトムがこのくらいあったから。

H: ほとんど空いてるような。それはやっぱり、19世紀のシャツのモチーフが残ってたんですね。

19thシャツの最も目立った特徴が、このサイドの深いスリット。裾を出したときにカッコいい。

D: そうそう。それが良いと思ったんだけどね。徐々に短くしていった。なんでかっていうと、その頃ちょうどシャツの裾を出して着るのが良い感じになってきた時だったんで。

前から見るとこんな感じ。裾の前の部分の合わせ方が面白い。

T: あと、このシャツの面白さは、作ってるのがカスタムシャツ屋さんだけに、例えばシングルニードルつまり1本針で全部縫ってたりするのだけど、そういう手間のかかったドレスシャツを、カジュアルな生地で洗いざらしで提案したというところですよね。

D: そうそう。19世紀のシャツを見てなんか面白いなと思ったのが、生地幅に影響された作り方。そのシャツが作られたのは、生地の幅がすごく狭かった時代。昔のシャツを見ると、身ごろでもたまに生地幅が足りなくて、背中で継いでるのがあるのだけど、これは袖。

H: 曲がってるんですか?

D: いや、袖がね。なんていうか、生地の上にこう向かい合わせにパターンを置いて、生地を切りたいんだけど、生地幅が狭くてアームホールの一部が入りきらないんだよね。それやるために別にパーツを取るの。そうすると生地の取り都合がよくなって、生地代をセーブできるっていうアイディアで。それがこれなんだよね。

D: そうそう。19世紀のシャツを見てなんか面白いなと思ったのが、生地幅に影響された作り方。そのシャツが作られたのは、生地の幅がすごく狭かった時代。昔のシャツを見ると、身ごろでもたまに生地幅が足りなくて、背中で継いでるのがあるのだけど、これは袖。

H: 曲がってるんですか?

D: いや、袖がね。なんていうか、生地の上にこう向かい合わせにパターンを置いて、生地を切りたいんだけど、生地幅が狭くてアームホールの一部が入りきらないんだよね。それやるために別にパーツを取るの。そうすると生地の取り都合がよくなって、生地代をセーブできるっていうアイディアで。それがこれなんだよね。

これが、取り都合の結果で生まれた脇下のカッティング。まるで機能を追求しているようで、そうではないのが面白い。

H: そういうことなんですか!?脇の下のガセットは、生地の取り都合の問題?これは機能とかではなくて?

D: 全くないね(笑)。機能的にはたぶん、ちゃんと1枚で取ったほうが工程が少なくて、もちろん縫い目が少ないほうがごわごわしなくて良い。良いんだろうけど。これは生地幅が狭いから、仕方なく生地の取り都合の為に生まれた仕様だね。そういうところが、あぁ古いシャツらしくて面白いな〜と思った。

H: ふーん。

D: そのシャツを見てたら、やっぱり手の込んだ1本針で作ってる感じも分かったり、そのアームホールのガセットのディティールも見つけて。あと袖口のギャザーも良かったね。当時はプリーツなんかの感覚がなくて、ほとんどギャザーだったから。それはブルックスのもそうなんだけど。そういうのがすごい面白いなと思った。そこから、こういうディティールを所謂ブルックスの昔から知ってるBDの形に入れ込んじゃおう、っていうのが凄く面白いんじゃないかなと思った。

D: 全くないね(笑)。機能的にはたぶん、ちゃんと1枚で取ったほうが工程が少なくて、もちろん縫い目が少ないほうがごわごわしなくて良い。良いんだろうけど。これは生地幅が狭いから、仕方なく生地の取り都合の為に生まれた仕様だね。そういうところが、あぁ古いシャツらしくて面白いな〜と思った。

H: ふーん。

D: そのシャツを見てたら、やっぱり手の込んだ1本針で作ってる感じも分かったり、そのアームホールのガセットのディティールも見つけて。あと袖口のギャザーも良かったね。当時はプリーツなんかの感覚がなくて、ほとんどギャザーだったから。それはブルックスのもそうなんだけど。そういうのがすごい面白いなと思った。そこから、こういうディティールを所謂ブルックスの昔から知ってるBDの形に入れ込んじゃおう、っていうのが凄く面白いんじゃないかなと思った。

「WORKADAY」レーベルだけで、こんなにカラーバリエーションがあったなんて知らなかった。ちなみにディテールはEGと同様。うーん、どの色も欲しい。

一枚選ぶなら、ブルーのキャンディストライプ。便利だから持っておいた方が良いと思う。各¥23,100〜25,200。

一枚選ぶなら、ブルーのキャンディストライプ。便利だから持っておいた方が良いと思う。各¥23,100〜25,200。

H: ふーん。なるほど。

D: ボタンダウンって、一番ベーシックなシャツじゃない?俺らの中で。ベーシックで、どちらかと言うとデザインの要素が入り込む余地があまりない。やるとしても、ポケットにフラップを付けるくらいの感じで。そういう凄く見た目はシンプル然とした形に、何かおおよそ考えうる限りのディティールを全部入れちゃおうと思ったの。だから、やっぱりシングルニードルで作り、袖も2枚袖にして、カラーのステッチもジグザグに入れて、バックヨークもスプレッドにして。ギャザーの付いたカフ周りには、ケンボロが付いてて。あと、脇下のガセット。そういった昔のカスタムシャツ屋が工夫して作り上げたドレスシャツのディティールを全部入れ込んで作ってみたんだ。そういうものが好きだったからね。

D: ボタンダウンって、一番ベーシックなシャツじゃない?俺らの中で。ベーシックで、どちらかと言うとデザインの要素が入り込む余地があまりない。やるとしても、ポケットにフラップを付けるくらいの感じで。そういう凄く見た目はシンプル然とした形に、何かおおよそ考えうる限りのディティールを全部入れちゃおうと思ったの。だから、やっぱりシングルニードルで作り、袖も2枚袖にして、カラーのステッチもジグザグに入れて、バックヨークもスプレッドにして。ギャザーの付いたカフ周りには、ケンボロが付いてて。あと、脇下のガセット。そういった昔のカスタムシャツ屋が工夫して作り上げたドレスシャツのディティールを全部入れ込んで作ってみたんだ。そういうものが好きだったからね。