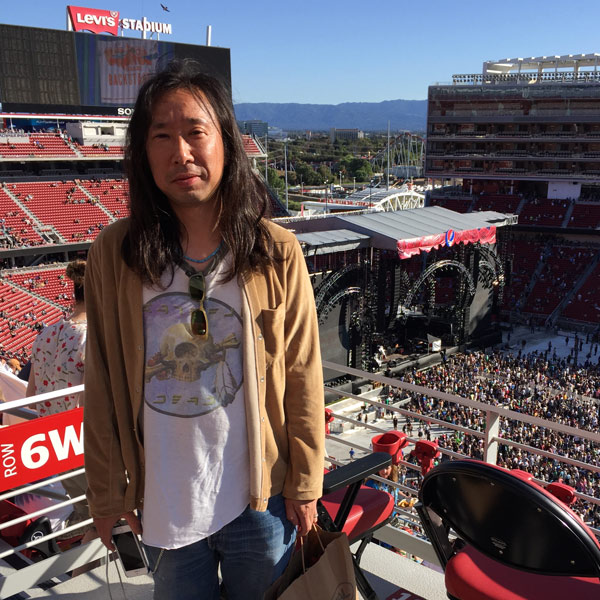

2015年6月27日と28日、アメリカを代表するロックバンドであるグレイトフル・デッドがライブを行った。

場所はシリコンバレーに位置する、カルフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアム。

この2日間に続き、7月3 〜 5日にイリノイ州シカゴのソルジャー・フィールドで行われた3日間のライブを最後に、

グレイトフル・デッドは50年に及んだバンドとしての活動を終えた。彼らのホームタウンであるサンフランシスコから

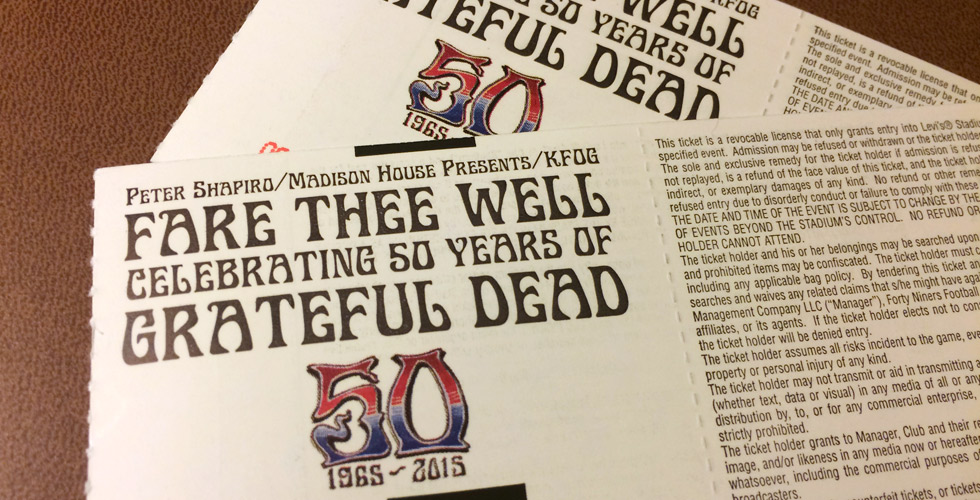

程近いサンタクララでの公演は、いわば地元最後のライブである。そんな記念碑的なライブのチケットを奇跡的にも

手に入れられ、彼らと最後の時間の一部をともに過ごせたことは、非常に幸運であった。

場所はシリコンバレーに位置する、カルフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアム。

この2日間に続き、7月3 〜 5日にイリノイ州シカゴのソルジャー・フィールドで行われた3日間のライブを最後に、

グレイトフル・デッドは50年に及んだバンドとしての活動を終えた。彼らのホームタウンであるサンフランシスコから

程近いサンタクララでの公演は、いわば地元最後のライブである。そんな記念碑的なライブのチケットを奇跡的にも

手に入れられ、彼らと最後の時間の一部をともに過ごせたことは、非常に幸運であった。

筆者がグレイトフル・デッドの音楽に出合ってから、かれこれ20年以上になる。ここで、彼らについて振り返ってみたい。

グレイトフル・デッドは1965年、サンフランシスコで結成されたロックバンドである。当時のアメリカはベトナム戦争の泥沼にはまり込み、社会的な鬱屈が怒りや反抗となってそこかしこに溢れ出していた時代。大人が押し付けた価値観への意趣返しとして、若者たちが先導したカウンターカルチャーも、当時の怒りの発露といえる。そんなカウンターカルチャーの一翼を担う、サイケデリックロックの代表的バンドとされていたのがグレイトフル・デッドだった。彼らの音楽はロックンロールやブルース、ブルーグラス、カントリーといったアメリカの土着的音楽がベース。そこに前衛音楽やジャズのような即興音楽、いまでいうワールドミュージックなどの要素を融合し、既存のジャンルに当てはまらない独創的な音楽を作り出していった。だが、彼らが独創的だったのは音楽だけではない。グレイトフル・デッドは早くからライブを活動の中心に据え、年間を通して全米中をツアーしていた。そしてライブ会場での観客による録音を許可し、海賊版ライブ音源の売買も黙認。こうしたショービズの慣習を覆す活動はライブバンドとしての評価を高めることとなり、音源やTシャツなどの非公認グッズを売りながら彼らとともに全米中を旅する熱狂的なファン「デッドヘッド」も出現。やがて自前のレコードレーベルやチケットの通信販売システムを立ち上げ、独自のビジネスモデルを確立した。それはインターネットで音源をシェアし、ライブチケットやマーチャンダイジングで収益を上げる現在のミュージックビジネスを先取りしていたともいえるが、

グレイトフル・デッドは1965年、サンフランシスコで結成されたロックバンドである。当時のアメリカはベトナム戦争の泥沼にはまり込み、社会的な鬱屈が怒りや反抗となってそこかしこに溢れ出していた時代。大人が押し付けた価値観への意趣返しとして、若者たちが先導したカウンターカルチャーも、当時の怒りの発露といえる。そんなカウンターカルチャーの一翼を担う、サイケデリックロックの代表的バンドとされていたのがグレイトフル・デッドだった。彼らの音楽はロックンロールやブルース、ブルーグラス、カントリーといったアメリカの土着的音楽がベース。そこに前衛音楽やジャズのような即興音楽、いまでいうワールドミュージックなどの要素を融合し、既存のジャンルに当てはまらない独創的な音楽を作り出していった。だが、彼らが独創的だったのは音楽だけではない。グレイトフル・デッドは早くからライブを活動の中心に据え、年間を通して全米中をツアーしていた。そしてライブ会場での観客による録音を許可し、海賊版ライブ音源の売買も黙認。こうしたショービズの慣習を覆す活動はライブバンドとしての評価を高めることとなり、音源やTシャツなどの非公認グッズを売りながら彼らとともに全米中を旅する熱狂的なファン「デッドヘッド」も出現。やがて自前のレコードレーベルやチケットの通信販売システムを立ち上げ、独自のビジネスモデルを確立した。それはインターネットで音源をシェアし、ライブチケットやマーチャンダイジングで収益を上げる現在のミュージックビジネスを先取りしていたともいえるが、

彼らの根幹にあったのは今日のような利益追求や合理性といった資本経済的な思考ではない。それはカウンターカルチャーに培われた精神、すなわち「自分たちだけでなんとかしよう」という、アンチ資本経済的な思考であったように思う。そんなグレイトフル・デッドの精神的支柱だったのがリードギター兼ボーカルのジェリー・ガルシアだが、ちょうど筆者が彼らの音楽とカルチャーに魅了されつつあった1995年に死去。バンドも同時に解散となり、残ったメンバーはそれぞれが別のバンドを結成して活動することになる。だが“Core Four”と呼ばれるボブ・ウィアー(サイドギター/ボーカル)、フィル・レッシュ(ベース)、ビル・クロイツマン(ドラム)、ミッキー・ハート(ドラム/パーカッション)のオリジナルメンバー4人は、その後も「ファーザー」や「ジ・アザー・ワンズ」「ザ・デッド」といった別名で散発的にバンド活動を続行。そしてバンド結成50周年となる今年、約6年ぶりとなるフルメンバーによるライブを、生前のガルシアを含めたバンドの最後の公演が行われたシカゴと、馴染み深い西海岸のサンタクララで行うことが発表された。それはガルシアの死後、封印していた「グレイトフル・デッド」の名の下に、オリジナルメンバーがバンドとして行うラストライブであると告知されていたのだ。

今回のサンタクララ公演は、筆者にとって2度目のグレイトフル・デッド体験である。1度目は2002年、オリジナルメンバーが解散以来約7年ぶりに4人揃って参加し、ウィスコンシン州イースト・トロイで行われた再結成イベント「テラピン・ステーション」だった。オフシーズンのスキー場を利用したアルペンバレーミュージックシアターに、グレイトフル・デッドのオリジナルメンバーが結成したジ・アザー・ワンズを含め、いくつかのジャムバンドが集った野外フェス形式のイベントであり、夕暮れ時の空に大きな虹がかかり、「ジェリーが降りて来た!」と観客が大喜びしていたのが強く印象に残っている。今回は前座もない都心のスタジアム公演なので趣きはかなり違うが、会場を覆う独特の空気感は同じだった。会場周辺は昼間から、まるでお祭りのような雰囲気。隣町のサンノゼの中央広場には特設ステージが設けられ、マイナーバンドがグレイトフル・デッドの曲をずっと演奏していた。広場の脇には1960年代にグレイトフル・デッドが旅をした、作家ケン・キージー所有の伝説のバス「ファーザー号」を思わせる、古い大きなバスも止まっている。おそらくデッドヘッドが運転してきたのだろう。

スタジアムの上空では飛行機が噴煙でピースマークを描き、周辺の駐車場には開場前からデッドヘッドが続々と集結している。駐車場の奥手には、グレイトフル・デッドのライブに欠かせない“マーケット”が自然発生的に立ち、手製のアクセサリーやパイプ、Tシャツ、食事などを売っている。なかにはマッサージを行ったり、似顔絵を描いてくれるテントなどもあり、人でごった返す様子はさながら“デッドヘッド村”である。それは「自分たちだけでなんとかしよう」というカウンターカルチャーの精神が、いまも彼らのなかに息づいていることを実感させられる風景であった。

やがて開場時間となり、警備が厳重なゲートを通ってスタジアム内に入ると、入場者ひとりひとりに本物のバラが配られている。バラはグレイトフル・デッドのアイコンのひとつであり、50周年を祝うためのプロモーターの粋な計らいだ。スタジアムの通路にはバンドの足跡を追うようにメンバーの過去の写真パネルが展示されていたが、エントランス近くにあったジェリー・ガルシアの写真には、無数のバラが手向けられていた。外側の通路には、バンドが早くから支援してきた熱帯雨林保全や地球温暖化防止などを訴えるNPO団体のブースが並び、人々が興味深そうに話を聞いている。そしてまだ陽が残る19時半過ぎに、いよいよライブが始まった。

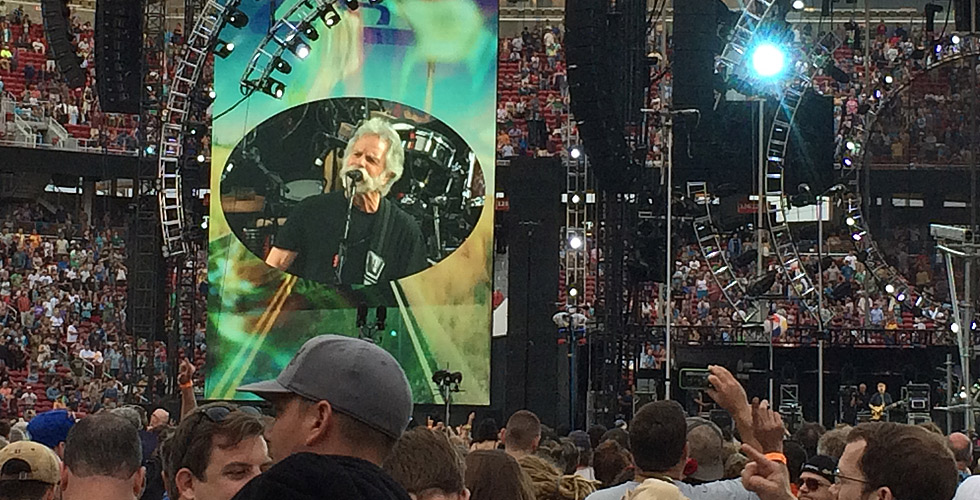

メンバーは“Core Four”の4人に加え、リードギターにグレイトフル・デッドのフォローバンドであるフィッシュのトレイ・アナスタシオ、ピアノ/オルガンに一時期デッドのメンバーであったブルース・ホーンズビー、キーボードに長年デッドのサポートメンバーを務めるジェフ・キメンティを迎えた布陣。初日は1960年代から1970年代の初期の代表曲を中心としたセットリストだったが、まったく古さを感じさせない。グレイトフル・デッドは演奏ごとに楽曲をアレンジするが、とても半世紀前にデビューしたバンドとは思えないサウンドだった。それも思いのまま自由に楽曲を引き延ばし、即興的な演奏を続ける、けっして止まらない彼らのプレイスタイルゆえだろう。そんな彼らの演奏に酔いしれていると、突然奇跡のような出来事が起きた。

メンバーは“Core Four”の4人に加え、リードギターにグレイトフル・デッドのフォローバンドであるフィッシュのトレイ・アナスタシオ、ピアノ/オルガンに一時期デッドのメンバーであったブルース・ホーンズビー、キーボードに長年デッドのサポートメンバーを務めるジェフ・キメンティを迎えた布陣。初日は1960年代から1970年代の初期の代表曲を中心としたセットリストだったが、まったく古さを感じさせない。グレイトフル・デッドは演奏ごとに楽曲をアレンジするが、とても半世紀前にデビューしたバンドとは思えないサウンドだった。それも思いのまま自由に楽曲を引き延ばし、即興的な演奏を続ける、けっして止まらない彼らのプレイスタイルゆえだろう。そんな彼らの演奏に酔いしれていると、突然奇跡のような出来事が起きた。

2部構成だったライブ前半の最後の曲、“ヴァイオラ・リー・ブルース”が中盤に差し掛かったころ、夕日で赤く染まったステージ背後の空に、大きな虹がかかったのだ。13年前にイースト・トロイのライブ会場で見た風景がフラッシュバックし、身震いするような感動が湧き上がる。それは筆者にとって、間違いなく生涯忘れ得ぬ瞬間となった。

グレイトフル・デッドの演奏は、2日間とも掛け値なしに素晴らしかった。その詳細な批評は音楽雑誌に譲りたいが、グレイトフル・デッドの有終の美とともに筆者の心に強く残ったのは、観客であるデッドヘッドたちである。彼らはレイバー風のファッションできめたティーンエイジャーの女の子から、駐車場でタイダイのTシャツに着替える60代の男性まで、性別を問わず世代も驚くほど幅広い。だが、彼らはみな、音楽の楽しみ方を知っているように思う。彼らは音楽に、過剰な興奮や癒しを求めたりはしない。ただ音楽に身を委ね、音と一体になって純粋に楽しんでいるように感じたのだ。かつてジェリー・ガルシアは「ハイになるということは、自分を忘れてしまうことなんだ。自分を忘れるとは、ほかのすべてのものを見るということだ」(著書『自分の生き方をさがしている人のために』〈草思社〉より)といった。デッドヘッドたちはグレイトフル・デッドの音楽により、ハイになることを知った人々だと思う。チケットを持たずに日本から来て、物品を売ったお金でチケットを買うといっていた日本人と駐車場で話していたとき、突然見知らぬデッドヘッドがチケットをタダで分けてくれた。

フロア席で気分をわるくした女の子がいると、演奏そっちのけで周りのみんなが介抱していた。そして会場内で出会った中年の男性は、かぶっていた星条旗柄のハットを取ると、「今日はジェリーと一緒なんだよ」といって、内側に貼られたガルシアの写真をやさしい笑顔で見せてくれた。そう、自分を忘れて人生を楽しめる人は、周囲のすべてにやさしくなれるのだ。グレイトフル・デッドの長く奇妙な旅は、ついに終着点へたどり着いた。彼らがラストライブに銘打った“Fare Thee Well(フェア ジー ウェル)”とは、「さよなら」の他に「完全なる状態」という意味をもつ。50年にわたり音楽を通してグレイトフル・デッドが伝えてきたことは、完全なかたちで人々へと受け継がれたのではないかと、ライブを観終わったのちに実感した。少なくとも筆者は、確実に受け取ったと思っている。そしてささやかながらも、彼らから受け取ったさまざまなことを周囲にも伝えていこうと思う。

竹石安宏/1971年東京生まれ。

竹石安宏/1971年東京生まれ。ファッションライターとして雑誌やカタログ、webなどで執筆。グレイトフル・デッドのヴィンテージTシャツの世界的コレクターでもあり、所蔵量は5000枚以上と世界随一。

編集ライターユニット「シティライツ」に所属。